一进入电影,他就成残忍的执拗的李安

(编辑:carol 日期: 2026/1/28 浏览:2)

[摘要]10月15日,李安的最新电影在纽约电影节首映,他迎来了近年来最两极化的评论。上映前,李安一直处在极度焦虑的状态中,而他事先的担忧几乎都实现了。这是他最艰难的一次拍摄,也是最冒险的一次。

在2012年那部让他获得奥斯卡最佳导演奖的《少年派》之后,李安做了这么几件事——迷上3D新技术,想用新技术拍拳王阿里与他的对手的故事,找了一年多的钱但没有人愿意投资这个拍摄计划;兜兜转转看上了《比利·林恩的中场战事》这本小说,被娱乐秀与战场两个场景的对撞所吸引,想用新技术拍这本小说,犹豫要不要用超过60帧的规格拍摄;作为一个天秤座他犹豫了一年,才确定用120帧的规格拍摄,然后是40多天的拍摄,再然后是一年多的后期。

“我真的没有疯”,李安一遍一遍地对人们说这句话:他对工作人员这么说,他们都劝他不要用60帧的新技术,要知道48帧的《霍比特人3》失败在前,60帧的风险太大了,没想到他犹豫了一年,结果定下来要用120帧;他对同行这么说,在李安拍出这部电影之前,连60帧都只存在卡梅隆这样的技术狂拍过的几个实验品里,难以称之为电影,从来没有人知道120帧的电影是什么样子;他对媒体这么说,否则何以解释他试图以一己之力将电影带到这样一个无人之境,这到底是一种极端的狂热精神,还是一种当代版的愚公精神——要知道他是李安,他的每一根白发和每一条皱纹,都已经被习惯性地冠上形容词,“儒雅”,那意味着绝不行差错的温和与稳当。

说到底,120帧是一个什么东西?

当静态的画面以一定的速度播放的时候,这个画面在人的观感里就“动起来了”。1930年有声电影发明之后,电影的播放帧数就被固定在24帧每秒,这是符合人们眼睛的视觉暂留现象的最低格数——再低,人们就能感觉到“跳帧”了。这个基于节约精神而确立下来的数字,构建出了关于电影这个行业的基本规范,在过去的80多年里,从未得到过挑战。

九月最后一天的上午,腾讯记者和其他的一些中文媒体,在台北信义的一个影厅里看到了这部电影的60帧/2K/3D版本的11分钟片花。这个影院的公关经理在这个片花播放前,对着这些一大早赶到这里的记者们深情描述了这一刻的纪念意义,“我们将是这个星球,不,是整个银河系,第一批知道60帧是什么样子的人”。

我猜想11分钟过后,所有在场的人都会与我一样,认同了那一刻的意义——像李安这段时间常说的一句话,“电影告诉我,它要变了”,我们看到了那个可以记录进电影史的时刻——电影的确从来没有清楚过。清楚的意思不仅仅是画面清晰到纤毫毕现,而是你可以从中看到气氛情绪等等,那些我们在生活中可以感受得到但看不到,更无法被摄影机记录的东西。

倘若降格版的60帧已经是如此让人震动,那120帧将会是什么效果?李安描述那个世界是这样的,“如果一场戏要求你不好意思,他需要每一个毛孔都流露出害羞,这是藏不住的”。

然而李安本人,并不太希望把这60帧版本的片花拿出来见人——他希望媒体们第一次感受到这部电影是以120帧的方式,而不是60帧。60帧虽好,但120帧更是另外一回事。这部电影的台湾发行方说,他们花了很久,磨了李安很多次,才说服他做这么一次播放。

多少可以理解李安的心情——如果你费尽千辛万苦爬到了山顶,却只能与半山腰合影?如果你精心烹制了一席大宴,宾客们却等菜凉了才陆续赶到?如果你登上了月球,却无法向人们证明环形山的存在?

但是,能看到60帧也已经是万里挑一的幸运了。在10月1日台北举办的发布会上,李安只确定了四家影厅会以120帧的规格播放他的电影:北京、上海、台北、纽约各一。还有一家洛杉矶的影厅在洽谈中,悬而未决。

所以李安,还需要针对市场,亲手再制作出一个24帧的版本——他需要重新校对每一幕的光线、亮度、景深等等,让其符合24帧的播放条件。

也就是,他要亲手将那些让他激动的,驱使他奋不顾身前往的“从每一个毛孔里散发出来的害羞”“似有似无的爱情”“秋天微凉的天气”全部拆除。

这个世界的绝大多数人都只能看到这个版本。

到这个月底,李安就62岁了。他现在最怕的是,这个世界下一部120帧电影,就是他的下一部电影,“再下一部,还是我的”。

《比利·林恩的中场战事》是世界上第一部120帧电影

一

张爱玲小说《小团圆》的开头,九莉想,“老了至少有一样好处,用不着考试了,不过仍然一直做梦梦见大考,总是噩梦。”李安到了三十多岁的时候,和九莉一样,半夜总是做自己考试解不出数学题的噩梦,然后被惊醒。

在关于梦的解析里,考试这个意象,指向的通常是焦虑。

李安祖籍江西德安,当年父亲又是乘着“永安号”轮船来到了台湾,因此得名“安”字。然而李安又时常处于一种不安之中——比如,在他的台北发布会上,主持人让他举手和媒体打个招呼,他举了一只手,刚放下,主持人就开玩笑,“五个手指就是希望五家影院可以上映,那导演要不给我们比个十算了。”

导演刚放下去垂在裤边的手开始略略发抖,伸出了一点点,又收了回来,不知道怎么应对这个玩笑。是不是真的要抬起两只手和大家打招呼?那手看上去那么为难和紧张,忙着调度媒体的主持人或许并没有注意到,于是这个尴尬的瞬间,悄无声息地滑了过去。要等他坐下来,开始聊他的电影,自信与放松,才会慢慢氤氲上他的面孔。

李安有一种大众都熟悉的怯怯的神情,伴随他的口头禅“我不晓得”——那神情从他童年开始,就挂在他的脸上。小时候他身体不好,瘦小多病,又莫名其妙总碰到一些丧气的事情,比如被邻居家的狗咬得鲜血淋漓,或者是划船栽进水里差点死掉。读书成绩也不好,小学的时候被老师扇过耳光,甚至被威胁要戴狗牌游女生班,然而他还是做不对题目。到了高中,父亲是校长,李安觉得这是很糗的事,便躲着他,上课的时候他胡思乱想,读书不专心,驼背又害羞,课余时间全花在补课上,可是还是,高考了两次都落榜了,只得去上艺专。

所有的混沌,在他碰到舞台之后,就云开雾散了。他不清晰的、模模糊糊的、胡思乱想的、莫名害羞的,在站上舞台那一刻便褪去了。舞台给了李安清晰,给了他安全感,然而又叫他紧张叫他兴奋,舞台上的题目不像数学题——无论补习过多少遍,他都看不清数学里的陷阱,而在戏剧里,他变得“耳聪目明”,每一个提问都这么清晰,让他不得不全力以赴。

“我是一个只会当导演的人”,这句话李安在不同场合反反复复说过很多遍。关于自己在其他方面的无能,以及在成为导演之前的失败人生,他统统都承认,并且是一再承认——时至今日,媒体采访他的时候仍时常让他追忆从纽约大学毕业后在家里赋闲的六年。他的人生故事里确有人人爱看的通俗元素,包括上次他在上海电影节论坛上的那句“我36岁才开张,是一个很晚熟的人”也成了金句,既戏剧性又励志,似乎还蕴含着某种教育方法,一时间广为传播。

然而若是回到那六年,其实内里涂满的并不是安安心心的笃定等待,甚至没有发愤图强的狠劲,有的只是走投无路的痛苦与绝望。“有片拍就来劲,没片拍就没劲”,李安这么形容自己。当有项目在进行的时候,李安就很开心,到城里找人写剧本,自己做研究,都很来劲。然而这些项目一个接一个的黄掉了,李安也越来越颓丧,太太惠嘉说,“他不拍片像个死人,我不需要一个死人丈夫!”实际上,《喜宴》的剧本也是李安在朋友冯光远家写出来的,那个时候他与太太的关系紧张,希望藉由分居来改善关系。

那几年,李安不是没有试图做过其他的——比如帮别人看守器材,当剧务打杂,都做得不行,“很笨拙,闹出很多笑话”。后来只能去做一些体力活,比如拿沙袋,扛东西。最谷底的时候,恰逢二儿子出生,他幻想也许自己的儿子会是一个天才,而自己活着的使命只是为了“传宗接代”。

山穷水尽里,1990年,《推手》得了台湾“新闻局”第一届扩大优良剧本甄选第一名。他因此拿到了40万奖金,和第一个导演的机会——这个机会某种程度上或许与侯孝贤有关,在前一年,侯孝贤的《悲情城市》获得了威尼斯电影节金狮奖,这是台湾第一部在国际上获得大奖的电影,可谓鼓舞了整个行业的士气。

年轻时候的李安

二

然而,李安很犹豫要不要将《推手》拍成电影。这个剧本其实只是他投评审所好而写出来博奖金的作品,实际上他很怀疑一个讲述老头的电影,是否真的会有人愿意来看。在李安的自我评价里,这个故事“既不艺术,也不商业”,即便毕业后六年都没有开张,他也担心以这部电影当成处女作的风险——不成功,有可能导致自己未来的路断。

在过去的六年里,李安时常怀疑自己的运气,但从未怀疑过自己的能力。他在纽约大学的硕士毕业作品《分界线》被他的教授认为是迄今为止,他所见过最好的学生作业。李安本人对此也相当自负,“从拍出的处女作,你就可以看出谁是一个电影工作者,谁不是。这与懂多少电影无关,谁能随意地就电影侃侃而谈,但重要的是,一旦给你一台摄影机,你会怎么摆它。就是这么简单。”

在第一次摸到摄影机的时候,李安就拥有了权威,“那时我的英文破破的,可是我的学生作品每个人都听我的——即便是在帮其他人拍片,他们仍然得听我的。”《分界线》也让李安一毕业就被经纪公司的人看中,与他签下一纸合约,并把他定位成首部片就要是两百万美元以上剧情片导演,从而替他拒绝了不够数的“小儿科”合作机会。

最后决定拍《推手》也与侯孝贤相关,是侯孝贤说,“我以前只有八百万,我们也拍啦,有机会能拍就拍”,这让李安下定决心。

第一部电影,李安碰到第一个问题是,如何建立一个拍摄计划,如何有计划地花钱。至于如何训练演员,则是拍摄了几天之后的问题。一开始李安并不好意思向那些年龄是他长辈的演员们提要求,鼓了好多天的勇气——至于我们所知道的李安是一名训练和逼迫演员的专家,那都是后话。

《推手》的反应喜忧参半。获得九项金马奖提名,票房成绩也不错,这都是喜事。然而李安事前的忧虑也被印证了,这个温和的故事让李安迄今为止都给人一种“温吞”的感觉——哪怕他后来还拍过诸多极为激烈的作品,却不得不永远背负着处女作的包袱,被贴上“中庸”的标签。

《推手》里学到的,《喜宴》里就用上了,比如如何用小成本来拍片。赵文瑄是新人,刚从空少的行业里转做演员,如何训练纯新人的经验则从《喜宴》开始,而中西两方合作剧本也是从《喜宴》开始的,对于自己主流观众群的构建也是。《喜宴》大获成功,获得柏林金熊奖,然而第三部《饮食男女》则开始遭遇失败——虽然欧美艺术院校这部卖得不错,然而台湾市场却遭评论和票房的双重冷遇,金马奖全军覆没。李安开始思考自己中西方之间的道路。

最初的三部电影都与父亲有关——“父亲三部曲”这个称呼是这三部电影都演父亲的郎雄提出来的。父权是李安电影里的一个重要命题,那是李安的压力与恐惧所在——和任何成绩不佳而父亲又是老师的孩子一样,更何况他的父亲还是一名校长。李安用电影去瓦解这种恐惧,他清晰地认识到他的电影与他的恐惧之间的关系,“随着一部部电影的完成,父亲压力的阴影从我的体系内逐渐涤除,对我来说,有着净化和救赎的功能。”

李安也清晰地知道每部电影与自己的关系。除了《理智与情感》之外,他的电影都是导演制,他自己选择项目并把握项目的走向。他知道自己每一部电影的主题,他一开始面对的是对于父权的恐惧,然后新的主题在生活里日益浮现——他拍了第五部电影《冰风暴》,讨论的是家庭。家时常都在分崩离析之中,然而人又受制于此,不得自由。李安把这段时间的几部电影,包括之后的《与魔鬼同骑》、《卧虎藏龙》等都概括成“讲我自己长大了做爸爸这样的事情”。

父权是李安电影里的一个重要命题

三

“我一直很私密的,我可以把我的(中年危机)症状告诉你,原因不能讲。要讲症状,很多人中年危机去追年轻的小妹妹;有的人中年危机来了,去买一个跑车了,虚荣一下了;有的人中年危机来的时候,天天读书。我的症状就是拍了一部《卧虎藏龙》。”几年前,李安接受《三联生活周刊》采访的时候,这么讲述自己与《卧虎藏龙》之间的关系。

《卧虎藏龙》里玉娇龙的最后一跃迄今都让人疑惑,引得揣测与分析无数。其实在另外一次采访里,李安自己解释过这次一跃而下,“什么是自由?什么是绝对的自由?我们或多或少都受制于某些事物。我觉得对大部分人来说,这件事就是指我们的人际关系和自身的欲望。最后,对我而言最大的课题是:检视自由的感觉。这同时也是《卧虎藏龙》里玉娇龙一跃而下所要说的。”

《卧虎藏龙》中玉娇龙的纵身一跃成为经典

很多人常常被李安的表达所迷惑,比如,他说《卧虎藏龙》的主题是,“每个人心中都有一把青冥剑”,到了《断背山》的时候说,“每个人心中都有一座断背山”。有人据此推断李安有李安的滑头,否则何以把采访说得如此机锋。然而李安自己却是这么形容自己接受采访的习惯,“我是很老实,别人问我什么我都很老实地回答”——他连“诚恳”这个词都不用,老老实实地用着“老实”这个词。

李安所有呕心沥血的自我剖析,都在电影里。“电影就是我的生活,我选择主题的时候常常有一种感觉,一种主题在召唤我,那段时间里面我最关心的人生主题,还有我存在的价值到底是什么,我想要那样的探讨。我探讨几次以后,因为我在成长,我就让它自然地发生。”

在《卧虎藏龙》里,他将自己投射于三个角色身上:李慕白、俞秀莲和玉娇龙。“李慕白就不用讲了,俞秀莲有时候我觉得是在生活上面像,可是我脑子里面想的东西像玉娇龙。我的行为不像玉娇龙,我的行为像两位大侠,我心里面有一个捉摸不定的东西,我一直在追求玉娇龙藏的那条龙”。

更惊人的自剖在后面,“我在拍《色,戒》的时候也是三个角色,王力宏那个角色比较像我平常的样子,当然我也做易先生的事情,我的心灵层面比较像王佳芝——也是一个女孩子演的角色。”

王力宏演的邝裕民是一个隐喻——五年后他会变成老易的样子。梁朝伟贴在墙上的照片,是老易年轻的时候,也曾英姿焕发,充满理想。然后王力宏变成了鸡贼的长官老吴,谁都死了然而老吴没有死。再然后,就变成了猥琐的老易。

“纯真的丧失”,李安把这系列的主题归结于此。当然不仅于此,但这也是李安始终受到召唤的主题,包括《少年派》,还有这部《比利·林恩的中场战事》,多少都有这样的惆怅——李安并不批判,他只是感伤而又惆怅地看着这些的发生。“在西方电影里面我不太讲惆怅,他们不太兴这个东西。在东方题材里面还是蛮吃这个的,观众也不介意,我觉得我们很喜欢惆怅的感觉。因为人生给了我们很多这种感觉,它呼应了人生里面我们成长的安全。”

交出了纯真,从而获得了安全成长,这里面有暖暖的忧郁。像《少年派》的结尾,派结婚生子,获得了俗世上的平安与幸福。而上帝呢?这里既有真情,又有假意,“是人与神的关系,选择这样的主题和我的年纪、我的阅历、我的工作有关。”

而“每个人心中都有……”的句式,也并不是什么机锋。那是李安在解题过程里,郑重写于答卷最后一行的答案。结论简洁,然而答题用力——坐在监视器后面的李安,常常拍戏拍得七情上面,以至于演员都观察到了,“我在看演员的时候,他们也看我,他们希望在我脸上找到一点蛛丝马迹,到底他在演什么东西,而我在演导演的哪一个部分,我该怎么演。”

在成为一名导演之前,李安曾经想成为一名演员。实际上他一直都是一个很有表演天赋的人,小学的时候他会在每周六的班会前表演一段相声。还自编自演了很多小品,三年级第一次反串女生。在艺专的时候,他一路担任学校各种戏剧的男主角,甚至包括芭蕾舞剧,为此还学了一个月芭蕾舞,拿过台湾大专话剧比赛的最佳男主。一直到了美国留学之后,因为英语不行,他才从“男主”位上退下来。

“当演员是一种表演,当导演也是表演,借电影来表演”,当过最佳男主角的李安,在这点上一法通则万法皆通。

《少年派》中,李安选了一个长相和自己很像的演员

四

“鹅的脖子”是李安的一个自喻。“我不是很温柔的人,我觉得做人可以很温柔很中庸,做艺术不能手软。我喜欢像鹅的脖子一样,很圆润,但是底下折了三折,这样我觉得比较安心和对得起观众。”

从《冰风暴》开始,李安的戏就很难。主题难,过程也艰难。每每精神亢奋而肉体虚弱,常常感觉会死掉。《卧虎藏龙》拍到后期,甚至入睡时因为呼吸困难而差点休克。那个时候他提醒自己要懂得控制,再也不能纵情,不能任意而为——然而他后来又碰到了更难的《色戒》,更难的《少年派》,以及更难的《比利·林恩的中场战事》。

是他一路追着艰难前行?还是艰难追逐着他?

李安以他的“我也不晓得”来回答了这个问题,“其实我电影生涯刚开始的时候,我拍的是比较轻松的。从第五部开始好像就回不去了,不晓得为什么。每个戏里面好像会有很多的幽默感,但是看完以后是比较沉重的,不晓得为什么扭不过来。”

这些年,他只做过一部相对轻松的电影,是2009年上映的《制造伍德斯托克》。反响不大。李安不晓得为什么,但他接受了自己的成功与艰难之间的关系,“我生命里面在某一个阶段最关心什么样的主题,我有什么样的心情,那我就老老实实把它做完。”

那是无可选择的宿命——他要面对困难,他要制服他的困难。他像大海上软弱、孤独却无可选择的派,他如此恐惧,但他必须把这船驶回岸边。李安一边哭着,一边做这殊死的搏斗。

拍《色,戒》期间,李安常常在晚上一个人的时候哭——他从小就是一个爱哭的人,遇到困难之事难免一哭。《色·戒》那么难,耗光他所有力气,他在夜里哭,白天在片场的时候,他还是一个要拍那么狠电影的导演。

“我也不是故意表现出来的,我就是这么一个人。为什么在拍电影这件事情上下那么多狠心,我从小就是很害羞的人,很容易哭,多愁善感,没什么事情就很怕,很容易被吓到。为什么我拍电影就是这个样子,我自己也没有解释。”他对我说。

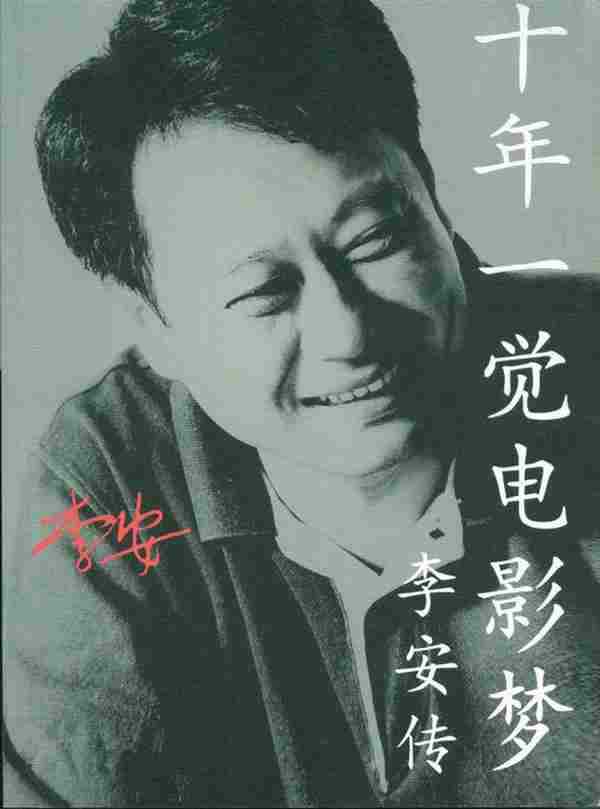

那个答案可能写在他传记《十年一觉电影梦》的第143页,“恐惧鞭策我不断地求改进,因为没有比恐惧更强烈的感受了。能够持续不断地尝试,动力就在于不安全感。”

这个获名“安”的男子,一生都在寻找不安全感——在安全感中,他反倒浑浑噩噩稀里糊涂。反倒是不安全感扼住了他的脖子,让他奋力挣扎,“就像被一股旋风吸入一个巨大黝黑的深洞里,在牵拉挤压、挣扎摸索中,一路寻找这黑暗尽头隐约闪烁的那一丝光明”。未知,不晓得,不安全感鞭打着他,他用电影来寻找这一个一个的答案。

第一次看《色·戒》的小说,是开始筹备这部电影的前几年。小说给李安带来了恐惧,那里面冷酷的意味那么深。或许因为害怕,所以过不去,反反复复想起,如是几年,他决定鼓足勇气,拼了。他以电影的方式,拆解和重构自己的恐惧,才算过得去那一关。

“只有在扩展改变到自己心里都没数的时候,主题、滋味又需要落叶归根地回到自来熟悉的世界中,很矛盾”。

李安在《十年一觉电影梦》中回顾了自己的成长岁月

五

从来没有胸有成竹的出发——每一次来到一个项目的开始,李安拥有的东西都不多。通常只有一场戏,几句对话,然而他为之吸引,神魂颠倒,要将其发展成一段故事。

《冰风暴》进入他脑海里的最初是小说200多页处的一个情节,那个情节让李安拥有了一幅画面:一个小孩在冰风暴里过电。所有都由这一幕开始,而结束则是——长达七个月的剪辑,一共剪了十八版。

拍《卧虎藏龙》他最先看到的那个场景是玉娇龙飞身坠崖——这不是小说的结尾,跳崖也不是死亡,而是借机遁逃。但李安被那一跳所捕捉,不惜一切要将它拍出来。至于玉娇龙和李慕白竹林打斗打得如此意乱情迷,都是拍戏过程中才发展出来的东西。

但也没有哪一次比这部《比利·林恩的中场战事》前更加两手空空更加不知所措了——一个从来都不是技术狂的导演,这次要做一个超越全世界目前技术的事情。

120帧,全新的时代。

李安接触技术其实很晚。2000年,技术狂卡梅隆就开始研发3D摄影机,成为这个技术的先驱,2004年,华纳公司推出IMAX 3D动画片《极地快车》,票房成绩斐然,这刺激了之后一堆3D动画片的诞生。2009年,卡梅隆的《阿凡达》将3D技术带到了一个新的高峰,从此3D成为一种主流选择,2010年,好莱坞一共发行了31部3D电影,而在国内,2011年上映的《龙门飞甲》也被认为是“真3D”的开始。然而李安的《少年派》全球上映,已经是2012年年底的事情了。

第一次看到3D,李安形容自己的感觉是“被吓到了”。他怀疑是不是有什么地方不对,是不是摄像机坏了才出现了这样的效果。他身边的人向他解释这门新技术,因为3D和人的眼睛很像,是需要用两只眼睛去看——而2D用单眼看和双眼看,区别并不大。3D让李安既兴奋又迷惑,他看到了电影里的很多“不对”,血浆不对,看上去那么假,下雨也不对——好莱坞从来没有下对过雨。

李安在台湾读艺专,读到二年级的时候,向父亲要钱托人在香港买了一台超8毫米的摄影机。用这部摄影机,他拍了一个十八分钟的黑白短片,是改自余光中的短篇小说《焚鹤人》,李安给这部短片取名叫做《星期六下午的懒散》。李安知道自己有天分,在那个平面的电影世界里,他从一上手就知道应该怎么用镜头去说话。然后他愈做越好,愈做越好——直到他成为这个世界最擅此道的人之一。

李安把那个银幕世界当作天堂,“这个东西是我可以掌控、可以创作、可以投射的一个东西。多年来,我都是一直往里面投射。我对它的专心比我对生活上的事情专心得多,所以对家人我通常很不好意思”。天堂的存在是如此理所应当,李安看到它的时候,它已经在那里那么多年。

他从未想过这电影的天堂也会被拆毁。他拍《少年派》的时候很胆怯,因为他发现3D带来了截然不同的东西,他见招拆招,然而是“提心吊胆”的,“我只敢用一点点3D,多了问题就出来了,亮度也是问题”。

不安全感来了。“我一直向往的,我上帝一样的宗教,我开始怀疑了”,他回不去,“那个苹果我已经吃下了,没办法”。

李安的妈妈是一名基督教徒,小时候的李安也随着妈妈每日祷告4次,一直到他14岁上初二,中饭的时候被同学笑,他不想被同学笑,就没有祷告,“过了两个礼拜也没有什么事情发生,直到现在也没有再祷告,我还拍了这样的电影。”

这一次,李安要在自己的天堂里大动干戈,大兴土木,要把天堂的篱笆拆掉,要把这个世界再扩张一点。像他过去面对自己不安全感时一样,那就是哭着也要与之殊死搏斗——他一摇变成了最激进的技术狂人。

他开始做关于新技术的各种实验,他发现60帧是一个槛,“超过60帧以上,已经感觉不像电影,而是像我们眼睛看到的,你的参与感和电影的文法要变了”。他越研究越紧张,就越害怕,“一个问题出来了,千百个问题都出来了,电影看起来像生活的时候,这个故事怎么讲?编剧怎么编?镜头怎么摆?妆怎么画?演员在那边做戏的样子就变得夸张,又很肤浅,我这个要提高。光也不对,布景也不对了,什么东西都不对了”。

李安生物学博士的太太对他说过一个名词,叫做active energy,这个词指的是一种能量,一个时刻,“事情要爆发的时候,温度到了多少度,瓦斯嘣的一声,像点火一样,过了这个点,它就有化学反应了。”

对李安来说,就是这个时刻,他抬腿从安全区域迈向不安全区域。“我很痛苦,受的打击很多。因为没有人可以教我,一些最基本的东西你不会,本来你做得烂熟的东西就不对了,不晓得要往哪里跑。”

那些“不对”很多是要事后才知道的。因为虽然是以120帧的规格拍摄,但李安的监视器也只有60帧的播放速度。120帧的放映机一直到李安开拍前两周才第一次看到——他们把美国国防部战斗机上的军事设备改装成了放映机。

有些镜头是60帧能看出来的不对,比如他第一次拍男主角,戏里的日子是感恩节,感恩节是11月底,然而片场的气温是27度。在60帧的监视器上,李安知道这不对,装不来。而有些不对,则是要后来才能发现,有些镜头反反复复地拍,反反复复地不对,坚硬地挑战每一个人的安全感。这个过程有多痛苦,或许也并不是只有李安才知道。

李安工作室里,他们要为监测电影的不同版本调整放映机

六

“我是不知民间疾苦的”,李安经常说这句话。这是一种自嘲,形容自己因为不懂技术,所以才可以不知天高地厚地开口,把那些技术人员,逼进绝路。

李安非常擅长把人逼进绝路。

章子怡一直耿耿于怀李安那个迟迟才来到的拥抱。在拍《卧虎藏龙》六个月的时间里,每天收工的时候,李安都会拥抱周润发、杨紫琼,或者其他工作人员。然而他从未拥抱过章子怡,哪怕章子怡每天结束后都会等待十几分钟,也从来没有获得过那个肯定。一直到整个片子拍摄结束,她才获得了那个拥抱——这个故事,章子怡说了又说,在前不久的多伦多电影节上,她说起来还是会掉眼泪。她说,李安像《少年派》里的那个老虎,让她又爱又怕。

但这就是李安的方法论。李安和侯孝贤是两类导演——侯孝贤说,“电影这个行业没有什么了不起,电影也没有什么了不起,不能因此而折杀了人”,为此他以一种自然主义的态度对待电影,工作人员经常是路边捡来的,他也几乎从不逼迫演员,甚至不和演员说戏。舒淇害怕吊威亚,他就取消了原来很多从高处跳下的镜头。但李安不是,李安是电影的狂教徒与传教士——他需要他的工作人员与他一起,在那一刻,把自己全心全意奉献给电影,自身反而无足轻重。

“章子怡不重要,我也不重要,玉娇龙很重要”。这位学生时代就开始琢磨表演理论的导演,这样理解电影、导演、演员之间的关系。他理解电影是依附色相而存在的,演员便是这层色相,观众需要看到演员,才能找到自己的投射。

绝路是因为,除了电影,李安的人生里没有其他出路。他给其他工作人员同样的逼迫感——“我会给人家压力,那个压力不是说我脾气不好,或者怎么样。我想不是,只是我常常给自己定一个标准,我就自己照那个做。和我一起工作的人,他们很怕让我失望,那种压力我常常自己不感觉,可是我会听到一些反映,也是挺折磨人的”。

他严苛地挑选与他一起共事的人,“他们能够来到我的组里面,本身是有天赋,做得蛮不错的人”。除了技术上的不错,他还需要他们对电影本身抱有巨大的热爱,“我在挑人的时候,不会挑那些只讲自己专业的人,摄影的就天天讲摄影,美术的就天天讲美术,这种人我就觉得非常无聊。我希望他们跟我谈电影,谈人生,谈文学,谈什么都比谈你的摄影好,那是最无聊的事情。”

由此,他筛选出那些潜在的教徒——然后开始传教。“你要把你的创意清晰地讲出来——除了演员,演员是另外一回事,有时候你需要迷惑他。但是对于工作人员,你需要非常清晰地讲出来,这个清晰度是很奇怪的,我拍《理智与情感》的时候,英文句子都讲不全,可是我能把它讲清楚”。

让自己的想法变成整个团队的信仰,大家为之而工作,李安说,“在那段时间是有一种幸福感的,同甘共苦,就算是让大家一起去喂狮子,也会手拉着手,基本上是这样的”。

身在其中的时候,李安很少能注意到工作人员身上的压力,“我太专注做自己的事情了,除非他让我知道我才会知道,通常我不太去想这些事情。”而就算知道了对方的压力,李安也并不选择安抚,“他不爆发我就会继续做。”

“Good enough is never good enough”,李安知道这句话并不符合美国文化,很难开口,但他还是对自己的工作人员说了,说得诚心诚意,然后开始提各种要求,“电脑不能做,就做新的电脑,没有放映机,就去解决放映机的问题”,在他的“不知民间疾苦”下,《比利·林恩的中场战事》做了一年多的后期,李安第一次在大银幕上看到自己这部电影时,“我觉得它就是很好看的”。

片场的李安是一个高标准严要求的导演

七

在这篇稿子写到这里的这个凌晨,全世界除了李安本人之外,只有一个人以120帧/4k/3D的规格,完整地看过这部电影,那就是纽约电影节的主席肯特·琼斯。他选择了将这部电影当作纽约电影节的开幕电影,北京时间10月15日将与这个世界上另外数百人见面。

然而一些怀疑的声音已经出现了。戛纳电影节上,斯皮尔伯格说,他不喜欢高帧率,“那会让电影看起来不像电影,像真实的世界。对我而言,看电影是为了逃离现实,我不想去复制现实。我敬佩李安,我支持他尝试任何新技术。但我们已经因为数码拍摄而失去电影原有的样子了,胶片快要消失了。我想念胶片。”

高帧率将带来怎样一种真实的体验?采访时,李安给我举了这么一个例子,“过去的电影是演员演给你看,要透过动作。比如说你渴了去抓水杯,抓不到水杯就把桌子上其他东西打翻了。观众于是知道你很渴,你需要做动作来表示我有某种感觉。但现在观众你可以直接看到一个人渴了,他不再需要那么演戏”。

众所周知,电视剧的表演方法与电影有着差别。电视剧的屏幕小,而观看环境又较为混杂,这就需要演员以比较大的表情出演。到了电影,屏幕变大,周围的灯光暗下来,观看环境专注的时候,演员的表情就需要较电视剧“小”。而在120帧下,李安说,“演员的表情需要很小很小,小到没有是最好的。但这不是全部,小还要丰富,层次还要增加。小而丰富,这才可以”。

这是李安对于120帧迷恋的缘起——“读脸”。

“人的脸比千军万马好看,比动作好看,比科幻好看。动作看不清没什么了不起。而我们花了一辈子在读人的脸上,眼睛只是一个镜头,我们说用心看不是用眼睛看,我们的心是怎样一个活动方式?我们可以感受到别人的感受,他不需要演,你就能知道他内里的感觉”,所以李安觉得高帧率就应该用在这些上面。120帧的电影的数据量是普通3D电影的40倍——那些在24帧下被粗暴节约掉的细节,在120帧里被展现,“这部电影最可贵的是让我看到人的脸”。因此,李安甚至要求所有演员素颜出演,克里斯汀·斯图尔特为此做了3个月的特殊皮肤保养。

《比利·林恩的中场战事》中,演员都是素颜出镜

而在采访当天上午看了60帧规格预告片的我,被这一番话说得激动到不能自已——我已经看到60帧下男主角的蓝眼睛里的纯真与破灭。我相信120帧必有摧枯拉朽的魅力。以至于采访结束很久以后,我才意识到问题并没有这么简单。

李安所看见的,其他观众一定能看见吗?演员焦灼地四下找水杯,甚至打翻了桌子上的东西,从而传达出一种“口渴”的信息,这是过去这么多年来,影像文化与观众建立起来的一种链接。“找水杯”本身就是一种翻译,一种解码,让不可见的感受变得可视。当李安在120帧下,不需要通过动作而直接用感受来传达感受的时候,它真的能准确无误地到达每个人的心中吗?

也就是,我们所有观众,都具有和李安一样的解码能力吗?如果我们,并不能像他那样“耳聪目明”的话?

120帧时代,需要发明一种全新的看电影方式。在这种方式被所有人接受之前,《比利·林恩的中场战事》会不会成为一部少数人的电影?

在写这篇稿件的时候,以上都没有答案。在通常的采访报道里,作者需要看上去胸有成竹,知晓所有的事情娓娓道来,并尽量隐瞒作者的个人视角,以让报道看上去充满了客观性——这是24帧电影的做法,通过技巧来掩饰那些实际上并未达到的平衡。而事实上,作者可能与读者一样困惑,一样不解,一样兜兜转转寻找自己内心的答案——在这篇关于120帧电影的报道里,我选择将此一并说出。

对话:

腾讯娱乐:文艺片成本一般不太高。您这次相当于一次奢侈的试验。

李安:我真的很想证实这一点,我真的很不服气。3D应该拍脸,细节跟层次,这个才是3D。这样的汲取方式跟眼睛很像,所以你感同身受,有这种同情感,这个是最珍贵的,是我最想表达的。我的确受到很多阻力,干嘛要用这么拍,又不是动作片。

腾讯娱乐:以您的声望,在拍这部片子仍然受到了很多很多的阻力?

李安:对。

腾讯娱乐:您怎么克服的?

李安:耐心,然后有很多解说,对人家有很多的鼓励,有时候也要有一些压力,给人家一点压力,尽我所能。

最重要就是说,你有没有做出来一件很难用语言形容的事情,最重要是让大家看到。所以很希望大家看到这部片子,不管你用什么形式去看,看到我觉得这是第一步。我坚信这里面有一个世界等我们去发掘。

腾讯娱乐:您相信大家看到了就相信了。

李安:对。因为电影这种东西是直观的,不是光讲道理,不是言语可以形容的。言语可以形容写东西就好弄了。电影是比较直观、感性的东西。

我能够感受到,我相信观众也能够感受到,这是我们重新的出发点。过去电影有它的一套,我觉得现在有一种新的可能性,我们跟人的距离更近了。那种亲切感、贴切的感觉,还有几乎可以感受到他的体温、情感、思想。

腾讯娱乐:现在有其他一些业界人士看过这部电影了吗?

李安:还没有,因为我放映很困难,只能在我的工作室。而且我现在还没有服务器,我只有一个电脑在那边弄,所以还不是很顺。其实从头到尾只有一个人看过,就是纽约电影节选片主席看过,从头到尾只有他一个人看,而且断好几次这么看。

腾讯娱乐:他看完以后给你什么样的感受?

李安:他已经受不了,很震惊的,马上就要布置影厅,要弄这样规格的电影出来,要花很多钱的。

腾讯娱乐:这个卷子你已经填完答案了,但是还没有交出来,不知道大家会怎么评价,你担忧这个吗?

李安:很紧张,会有一些心理压力。怎么讲?我希望大家接受这是一个新的媒体,对我片子怎么样还是其次,我觉得能够把一个故事让大家看到已经是有点奇迹了。因为比一般工业界跳了很多步,我也不知道一般人反映怎么样。整个片子反映怎么样,还不晓得。所以心里有一些忐忑不安。

腾讯娱乐:您是每部电影拍完都这么忐忑不安,还是因为这一部用了这么一个前无古人的技术?

李安:这部特别。我拍了这么多起起伏伏都有,所以片子成败我也可以看得比较开。当然也会稍微在意一些,可是不至于像这个。

因为这是我第一个做的,如果做不好,它起不来,或者延误它的发展,我内心会有很多的愧疚,觉得我做得不好,或者不够努力,这样的压力很重。会有一种使命感,使命感会给我们压力。

我都不愿意讲科技,因为科技是老的东西,这个媒体承载了我们的思想情感,确实是比较重要的事情。它会给我们压力,也会给我们力量,你一个人只能承受这么多压力,如果你有一个使命感,要传教的时候,你会要把自己的担心、包括小我的压力摆开,才可以承受比较大的东西。其实我也是靠这个支撑,不然我觉得会被压垮一样。

腾讯娱乐:您在每部电影开拍之前是否对自己要做什么已经非常清晰?

李安:会挺清晰的。可是我觉得拍电影最有意思的事情是说,不管你再懂的东西,到后来都有你不清楚的,会发展出来一些东西,会让你感到谦卑,你还要学。我觉得清晰,还有你的准备工作,你所有用功的东西,只是能够让你做临场反应的一个准备工作。你准备好来即兴,没有做足你的工作连即兴的条件都还不足,我觉得拍电影不是你准备好了,很清晰地执行,我想没有这么简单。

具体到这部,我连主题都一直在换。差不多都是这样子,它会像一个对话一样,你讲一句话过去,那个片子会讲回来,还会告诉你他要什么东西。一个角色也是一样,你教一个演员怎么怎么演,有一天他说这个不通,也不是跟你作对,那你就要注意,因为他天天都在想那个角色,不想整个片子,他遇到了困难你就要注意。这些都是在告诉你信息。

我常常会觉得拍片有一种害怕的感觉,就是说你会变成片子,秀跟战争其实是不一样的。我就会体验它的生活,我慢慢就会走进电影里面,那个角色就会变成我,有时候觉得命运都会变成那个电影,有时候很害怕,我觉得我不要那个样子。所以讲的那个我常常会碰到,每过一段时间,有时候你做着做着,原来是这样,原来是那样,从写剧本到每个阶段都会有新的发现。

这就是我的生活,我不是说拍一个片子看他成败来决定怎么样。而是这个拍片本身的过程就是怎么样过我这一生的方式,这已经变成我的生活方式了。变成我存在的形式跟内容。

腾讯娱乐:电影还会怎么变?您觉得您在登上这座山之后,还看到更远的山了吗?

李安:我希望我能活300岁。一直做下去,发现更多的事情,现在这个媒体当然有很多的困惑,我也有很多的好奇心,我觉得这是刚开始。我希望在我退休以前,我可以做到更多的形式。用这种格式来拍更多其他形式的电影,不光是写真,包括抽象的,包括幻想式的也可以,比较轻松、浪漫的,我觉得应该都可以做。